PROJECT

ADAPTMENT

生物の適応進化に学ぶ都市デザイン戦略を構築。専門家や省庁と連携し、気候変動への適応策としてアジア諸国の教育や都市開発へ導入が進む。

WHY

都市は気候変動に

適応できるか。

2100年頃には地球全体の平均気温が現在より1.5~4℃ほど高まるという予測が出されるなど、地球温暖化がかつてないほどの速度で進行し、急激な気候変動によって引き起こされる自然災害が世界各地で頻発しています。

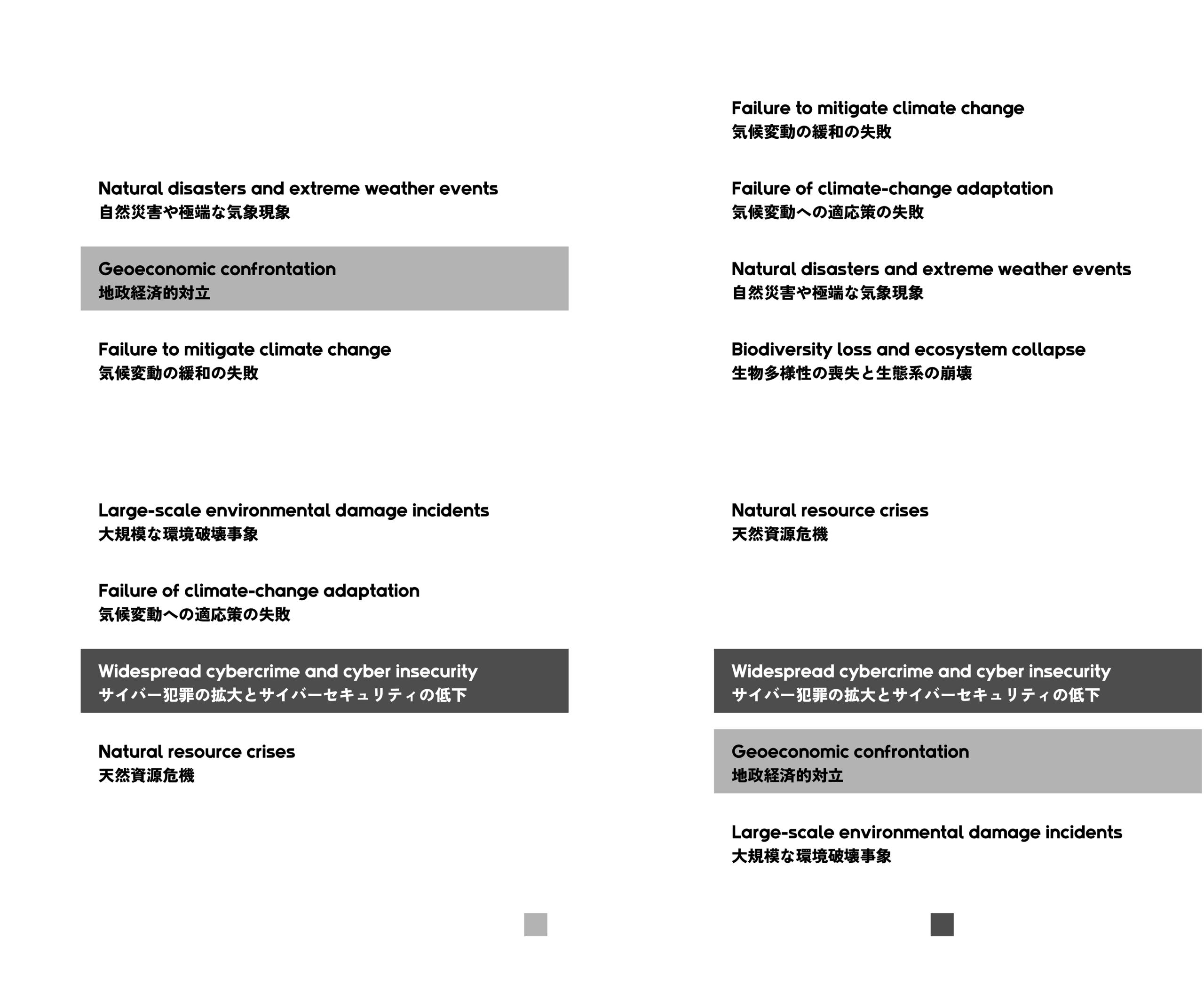

予想される気温の上昇(度)

2023年のダボス会議で出されたレポートにおいて、世界経済における長期リスクの第1位が気候変動の緩和への失敗、第2位が気候変動の適応への失敗とされているように、「緩和」と「適応」が気候変動に対する2大戦略として世界的に認識されています。そして年々注目を集めているのが、「適応」の戦略です。なぜならば、緩和策よりも適応策のほうが複雑な課題だからです。

気候変動の「緩和」は、温室効果ガスの排出抑制やCO2の森林等による吸収など、対策が非常にシンプルです。

一方で適応策は、防災、資源管理、農業、貧困、食料、安全保障などさまざまな課題が複雑に絡み合い、方法は多岐にわたります。この複雑さゆえに適応策は緩和策ほど進んでおらず、明確なヴィジョンが打ち出されていません。

自然災害によって住む場所を追われていく人々:移動した人の規模

グローバルリスクの重要度ランキング:以下のリスクについて、2年後と10年後に起こりうる影響(深刻さ)を推定してください

しかし気候変動への適応は非常に重要な人類のミッションです。フィリピン・タクロバンを中心に計6000人を超える死者を出した2013年の巨大台風や、国土の1/3にが水没し、3,300万人以上が被災した2022年のパキスタン洪水はまさに気候災害であり、適応の課題だからです。

多くの人々が集中する都市は、極めて自然災害のリスクが高い場所であるだけでなく、都市開発そのものが適応を困難にする場合があります。2050年までに世界人口のおよそ7割が都市部に暮らすことになると言われるほど都市化が進む中、気候変動時代を生き抜くレジリエントな都市を設計することは、私たち人類の大きなミッションとなっています。

HOW

気候変動適応のための

デザインを、生物の

適応進化から学ぶ。

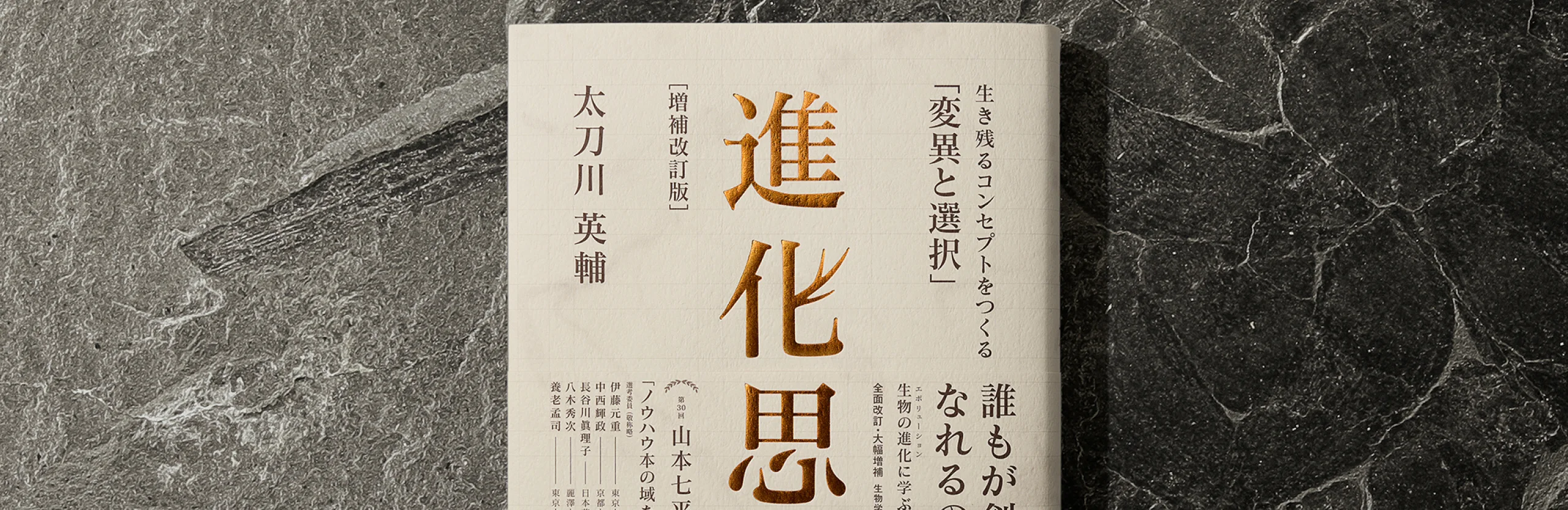

NOSIGNER代表の太刀川英輔は、生物進化の構造をもとに創造性のメカニズムを紐解く思考法「進化思考」を通じて、新しい創造性教育のあり方を探求してきました。同時に、世界最大規模の防災計画「東京防災」をはじめ、都市のレジリエンスをテーマとしたデザインプロジェクトに関わり続けてきました。

こうした経緯のもと、私たちは2022年に日本の環境省の支援のもと、気候変動適応策のためのラウンドテーブルを主宰し、環境学、動物生態学、持続可能な開発、防災、ODAなど様々な領域の専門家とともに適応策を包括的に議論しました。この会議を通じて太刀川は、気候変動適応のためのデザイン戦略を取りまとめ、気候変動への適応策を構造化し、レジリエントな都市開発を実現する思想「ADAPTMENT」を打ち出しました。

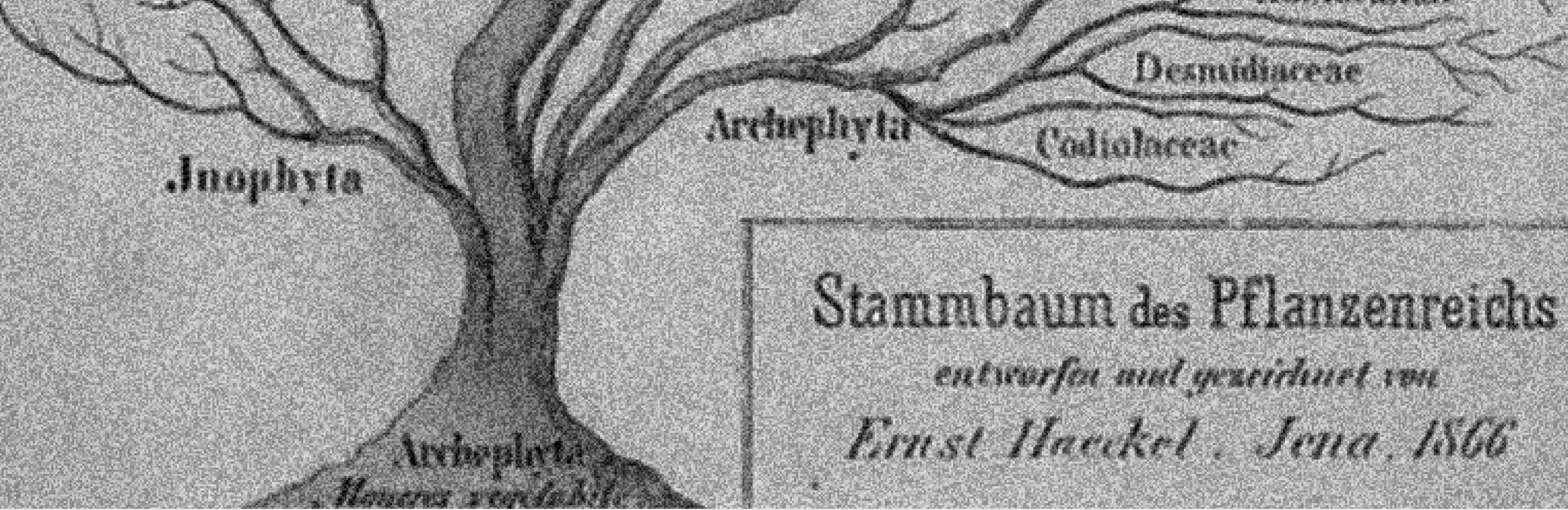

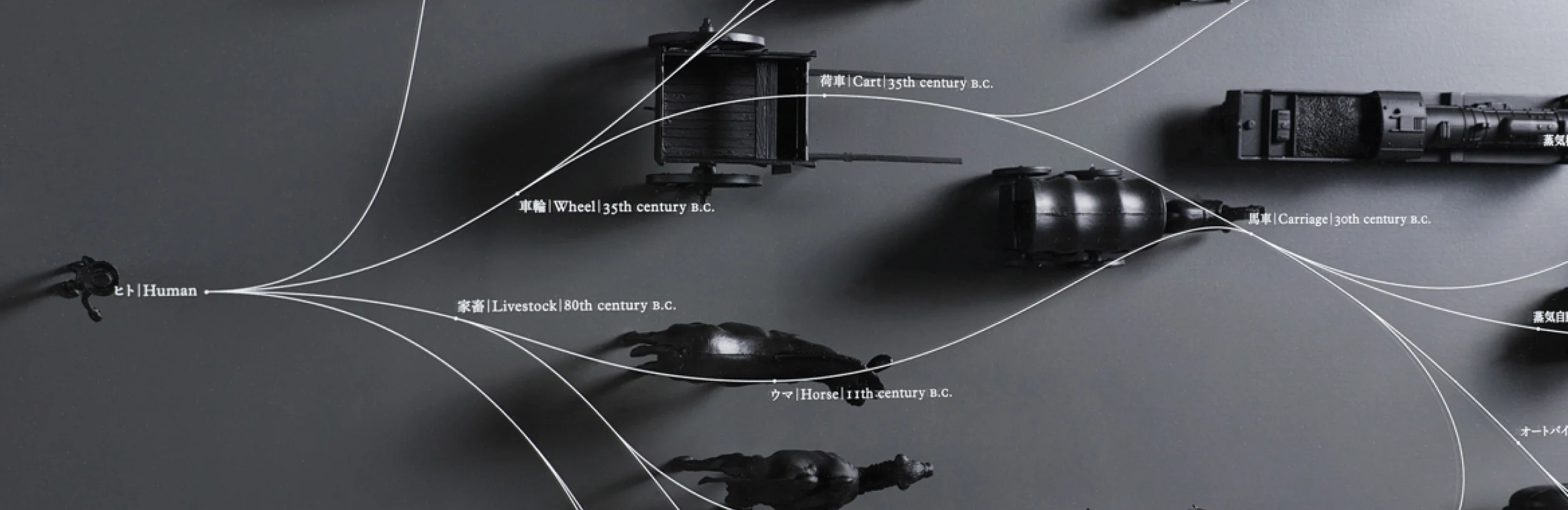

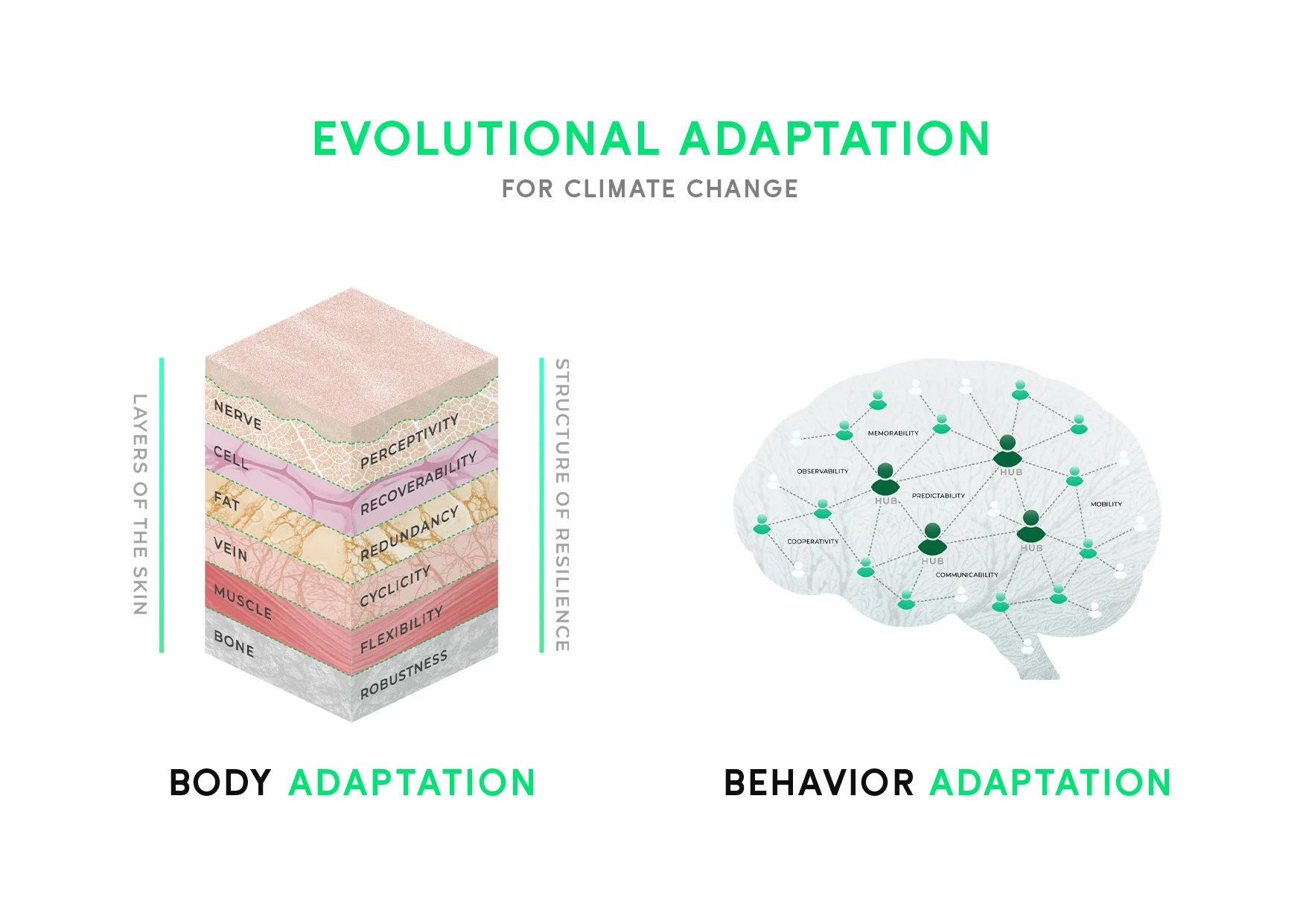

ADAPTMENTは都市をひとつの生命体にたとえ、気候変動への適応策を、生物の適応進化から学ぶ都市開発のコンセプトです。都市開発のプロセスを、マスタープラン=流域生態系への適応、ハードウェア=身体の適応進化、ソフトウェア=行動の適応進化という3段階のスケールで構造化しています。

ADAPTMENTは、適応を意味する「ADAPTATION」と、開発を意味する「DEVELOPMENT」、調整を意味する「MANAGEMENT」を組み合わせた造語です。現在の新興国の都市開発では気候変動への適応策よりも、物質的・経済的豊かさを優先する従来の都市開発が求められます。そこで我々は、ADAPTMENTの思想を前提として都市開発のより良い手法として適応策を位置づけ直すことを目指しています。

ADAPTMENTでは、生態系や防災の単位でもある流域単位を前提としたマスタープランによって、都市開発を考え直します。流域とは、雨が降ったときに水が流れる、分水嶺で分かれた地形の単位のことです。また、陸から川、そして海へと至る水循環の単位であり、生態系の中の生物が住み着く単位でもあります。洪水・渇水・土砂崩れなどの自然災害や、磯焼け・ナラ枯れ・生物多様性の喪失などの自然界のダメージも流域単位で発生するにも関わらず、現在の多くの都市開発では、この単位が無視されています。本プロジェクトで我々は、GISの3Dデータを用いて世界中のどこでも流域の地図を出力する方法を確立し、各都市のマスタープランに活かせるようにしました。

CLIENT VOICE

人間は、都市を作り続ける動物である。温暖化危機、生物多様性危機を深める生命圏未来への適応もまた、都市の否定ではなく、温暖化危機、生物多様性危機に適応(Adaptation)しつづける都市を創出(Development)し、管理(Management)し続けることで達成されてゆくだろう。だから適応は、既存の観念に縛られ続けるAdaptationではなく、実は、Adaptament(=Adaptation+Development+Management)でよいのである。そんな未来志向の<適応>を、足元の現実から地球へ、生命圏へ広げてゆく実践の鍵は、すべての地球市民の足元に広がる日常の流域ではじまってゆく。Adaptamentの焦点は、人新世の流域思考だ。

NPO法人鶴見川流域ネットワーキング(TRネット) 代表 /

慶應義塾大学 名誉教授

岸 由二

都市で採用される気候変動適応策には様々なものがあります。レジリエンスに関わるすべてが適応策だとも言い換えられるでしょう。そのため、私たちはレジリエンスを構造化する必要がありました。

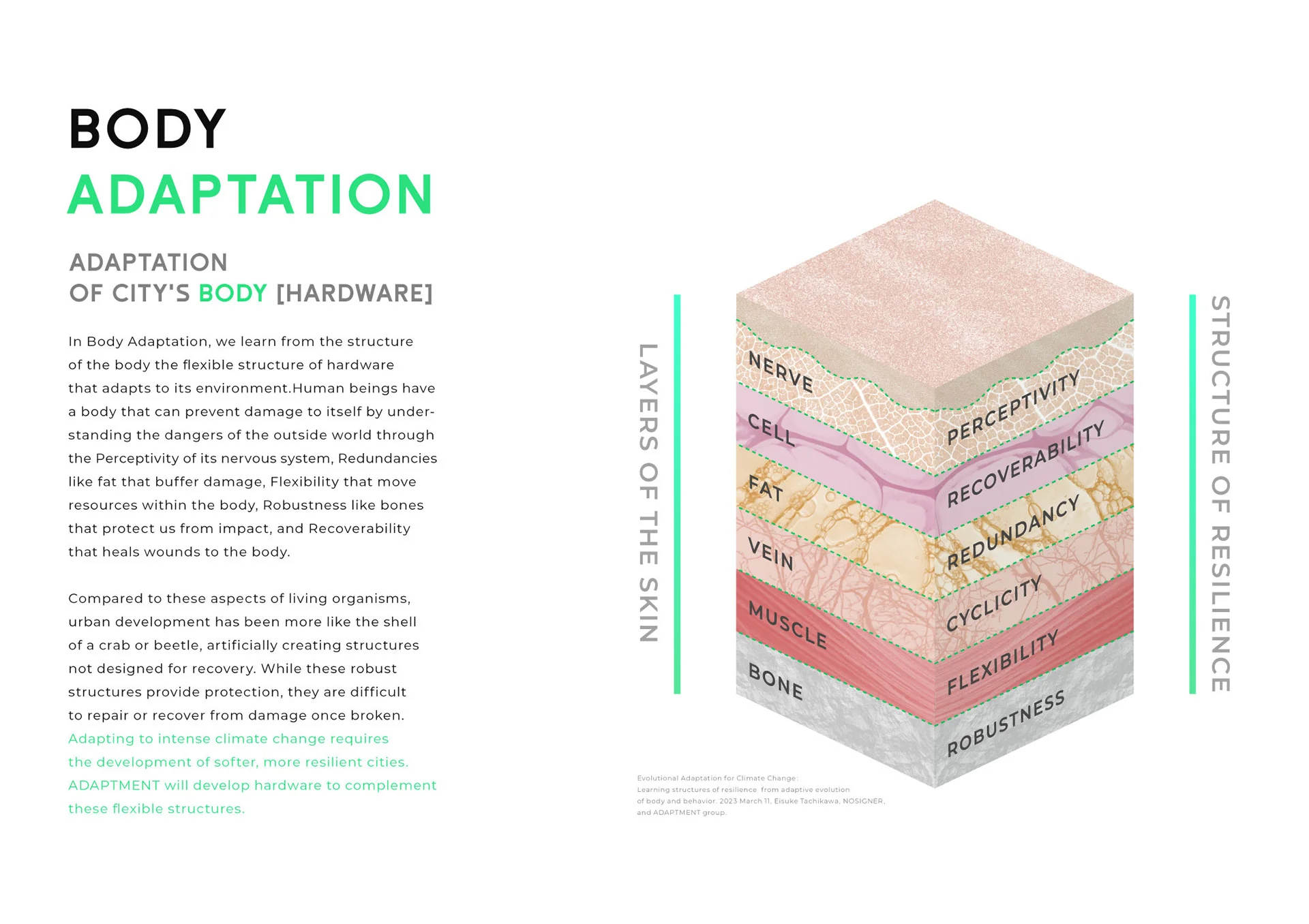

そこでADAPTMENTでは、都市の「ハードウェア(建築や土木など)」を生物の「身体の進化」に、「ソフトウェア(市民の行動やコミュニティなど)」を生物の「行動の進化」に対応させ、生物の適応進化をアナロジーとして誰もが理解できるものとして構造化しました。

都市や生活を守る建築や土木など、都市のハードウェアの適応デザインにおいては、生物が適応の結果獲得した身体の構造を参照し、6つの性質を抽出しました。「知覚性⇔神経」「回復性⇔細胞」「冗長性⇔脂肪」「弾力性⇔筋肉」「循環性⇔血管」「頑強性⇔骨」という、身体が持つ構造からレジリエンスの性質を捉え直し、頑強なだけではなく、柔らかく、しなやかな回復性を備えた開発を提唱しています。このモデルは、ADAPTMENTプロジェクト以前より太刀川が提唱していた、適応進化の過程で生物が獲得してきた身体の構造からレジリエンスな都市の構造を考える「文明の皮膚」というモデルを元にしています。

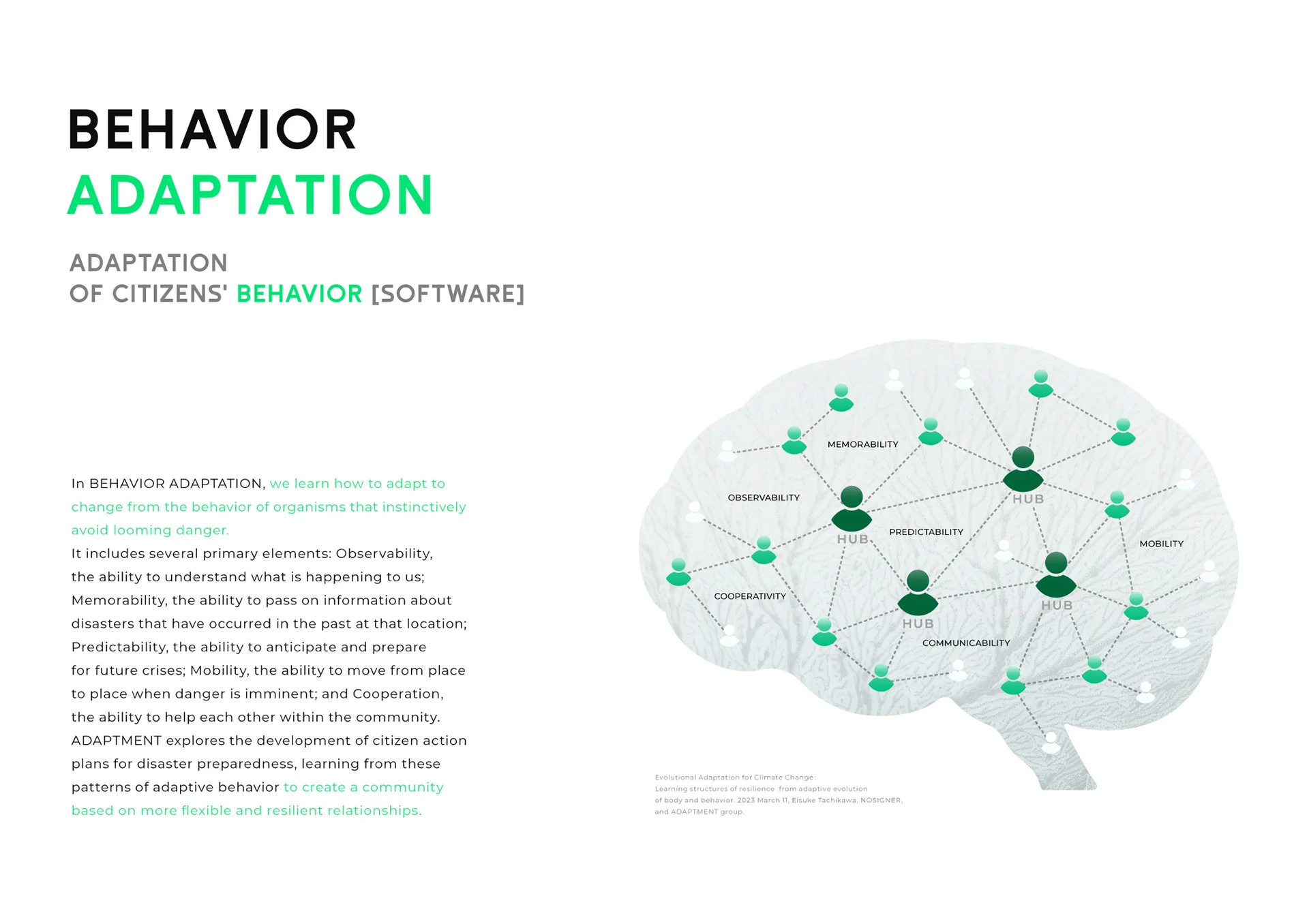

一方で市民の行動や文化、コミュニティなど、都市のソフトウェアの適応デザインにおいては、生物が獲得した身を守るためのさまざまな行動に着目し、6種類の性質を抽出しました。「観察性」「記憶性」「予測性」「移動性」「協力性」などの生物の適応的な行動に見られる特徴に学び、より柔軟でレジリエントな関係性に満ちた地域を目指して、市民が安全な防災行動を取れる施策の開発を考えます。

生物の適応進化から、都市の気候変動への適応を学ぶ「ADAPTMENT」のコンセプトは、日本国内を中心に実施されている具体的な適応策とともにWebサイトや様々な国での講演によって全世界に発信され、広がりつつあります。

WILL

生態系と共生できる

都市開発へ。

ADAPTMENTのコンセプトは、気候変動適応策の新たなコンセプトとして多くの国で注目され始めています。

インドネシアの最高学府であるバンドン工科大学では、ADAPTMENT LABという研究室が開設されることとなりました。同大学に新たに設置される大学院の基本的な構想に組み込まれると同時に、ラブアンバジョやバンドンなどインドネシアの地方都市開発におけるコンセプトとして導入する検討も進められています。

また2013年に史上最大の台風による災害が発生し、約1万人の方が亡くなったフィリピン・タクロバンでは、地元の東ヴィサヤ州立大学との連携が進められています。同大学で災害から10周年を記念して行われた防災セミナーではADAPTMENTのコンセプトが発表され、同国の都市開発への導入が検討されるなど、各地で大きな反響を得ることができました。

そして韓国の空間デザイン学会が主宰した「セーフティデザイン」のシンポジウムでは、ADAPTMENTの思想を伝える機会をいただくとともに、太刀川が同学会初の日本人の名誉理事に選出されました。

またADAPTMENTの考え方は、SRIなどのサステナビリティ系の国際学会や、世界デザイン会議東京2023、あるいは台湾で行われたアジア太平洋ソーシャルイノベーションサミットなどでも発表され、徐々に共感者が生まれつつあります。

ADAPTMENTの活動はまだ始まったばかりです。今後は様々な国で気候に適応した都市を実現するために、世界中の専門家たちとともにこの運動を広げていくとともに、気候変動に適応する新たな開発のツールとなる技術などを持つ方々の積極的なアクションを実現していきたいと考えています。

ADAPTMENTが、気候変動時代に新しい人と自然の関係を築くためのモデルケースやインスピレーションソースとなり、持続可能な開発が世界中に広がっていく未来が訪れることを願い、これからも活動を続けていきます。

INFORMATION

- What

- ADAPTMENT

- When

- 2023

- Where

- Japan

- Client

- Scope

- Branding / Logo / Naming / Web / Edition / Concept Creation

- Award

- Red Dot Award Brands & Communication Design (2023)

- DFA Design for Asia Awards Merit Award (2024)

- SDGs

CREDIT

- Art Direction

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Graphic Design

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Ryo Fukusawa, Noemie Kawakita, Aya Sakurai)

- Web Design

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Ryo Fukusawa, Noemie Kawakita)

- Development

- Project Founder / Concept Creation

- Eisuke Tachikawa

- Project Management

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Kosuke Matsushima, Kentaro Yasuda)

- Editor

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Yuki Harada, Miku Nomura)

- Concept Director of ADAPTMENT Round Table

- Eisuke Tachikawa (NOSIGNER, JIDA)

- Members of ADAPTMENT Round Table

- Akane Matsuo (Policy Researcher, the Adaptation and Water Unit of IGES)

Azby Brown (Main researcher, SAFECAST)

Hiroyuki Matsuda (Emeritus Professor, Yokohama National University)

Katsue Fukamachi (Associate Professor, Kyoto University Graduate School of Global Environmental Studies)

Mitsuhiro Maeda (Professor, Advanced Institute of Industrial Technology)

Mitsutaku Makino (Professor, Center for International Collaboration, Atmosphere and Ocean Research Institute, the University of Tokyo)

Nagisa Shiiba (Policy Researcher, the Adaptation and Water Unit of IGES)

Osamu Murao (Professor, International Research Institute of Disaster Science, Tohoku University)

Tadayuki Sato (Representative Director, Phase Free Association)

Tokutaro Nakai (Adviser, Nippon Steel Corporation)

Yuki Yoshida (Researcher, Center for Climate Change Adaptation, National Institute for Environmental Studies)