PROJECT

MOTHER OCEAN

人が持つ海への思いを、母への愛情として捉え、海を守る気持ちを育む研究。

WHY

私たちの無自覚で、

海の生態系が

失われている。

世界自然保護基金(WWF)による調査「

私たちの母なる海もまた、拡大する製造業や観光業などの影響によって著しく汚染されています。さらに、世界的に進行する水産資源の乱獲や昨今の気候変動、海洋プラスチックごみ問題などが相まって、海の豊かな生態系が急速に失われつつあります。

こうした危機的状況にも関わらず、多くの人々は海から何を与えられ、何を奪っているのかをリアルに想像することができず、貴重な海の資源を一方的に搾取し続けていました。

HOW

海を自分たちの「母」と

して捉え直す。

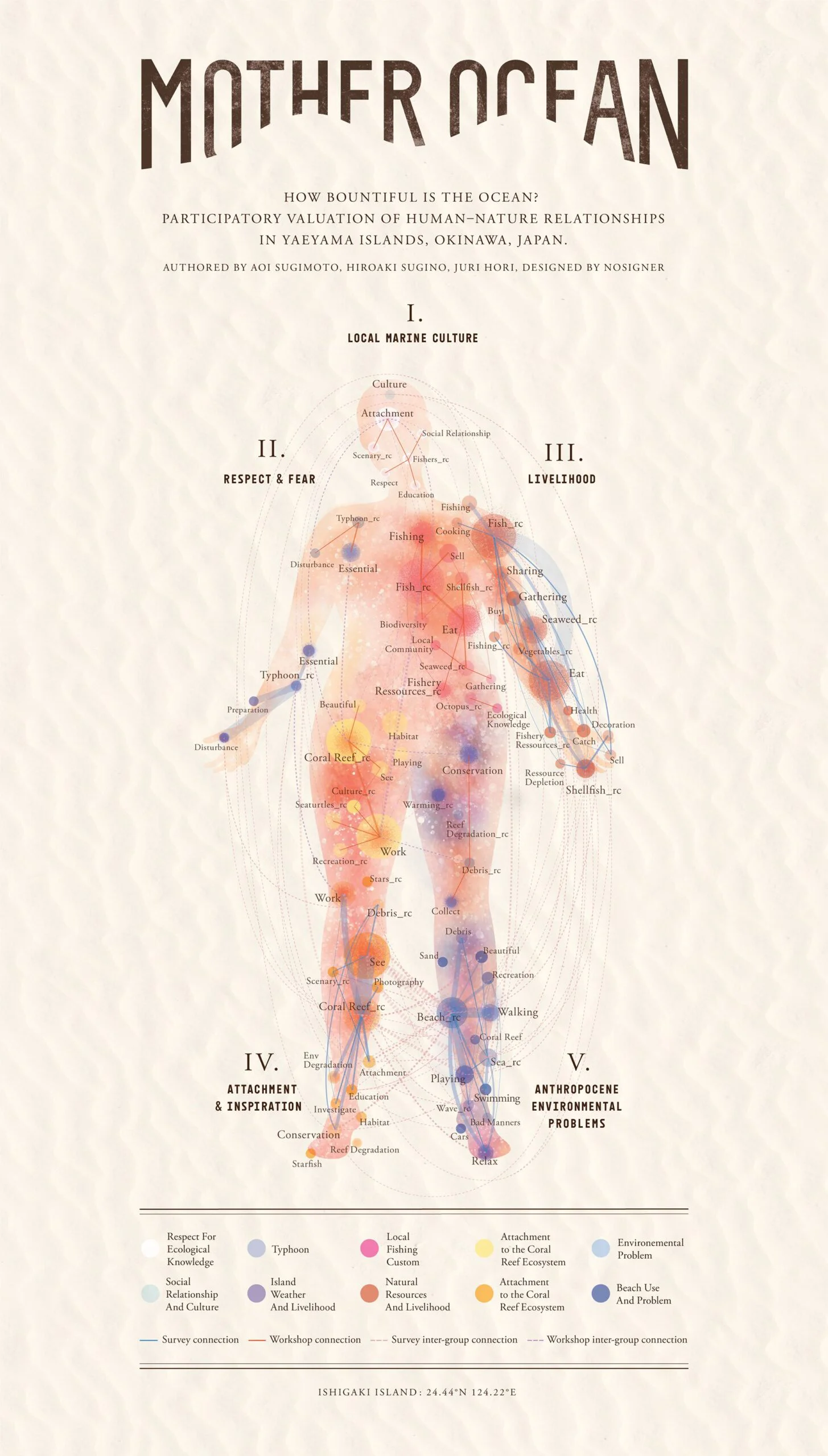

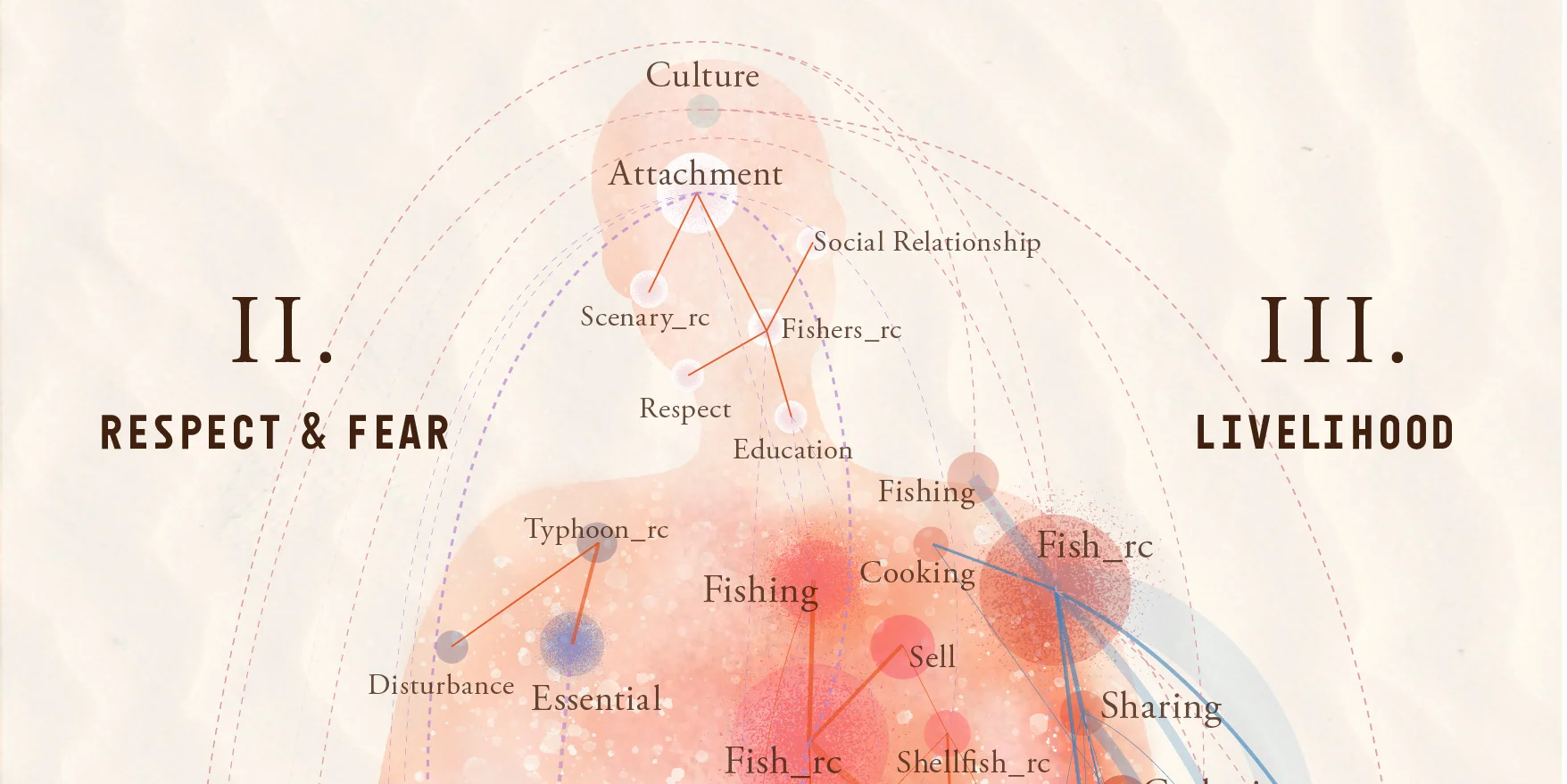

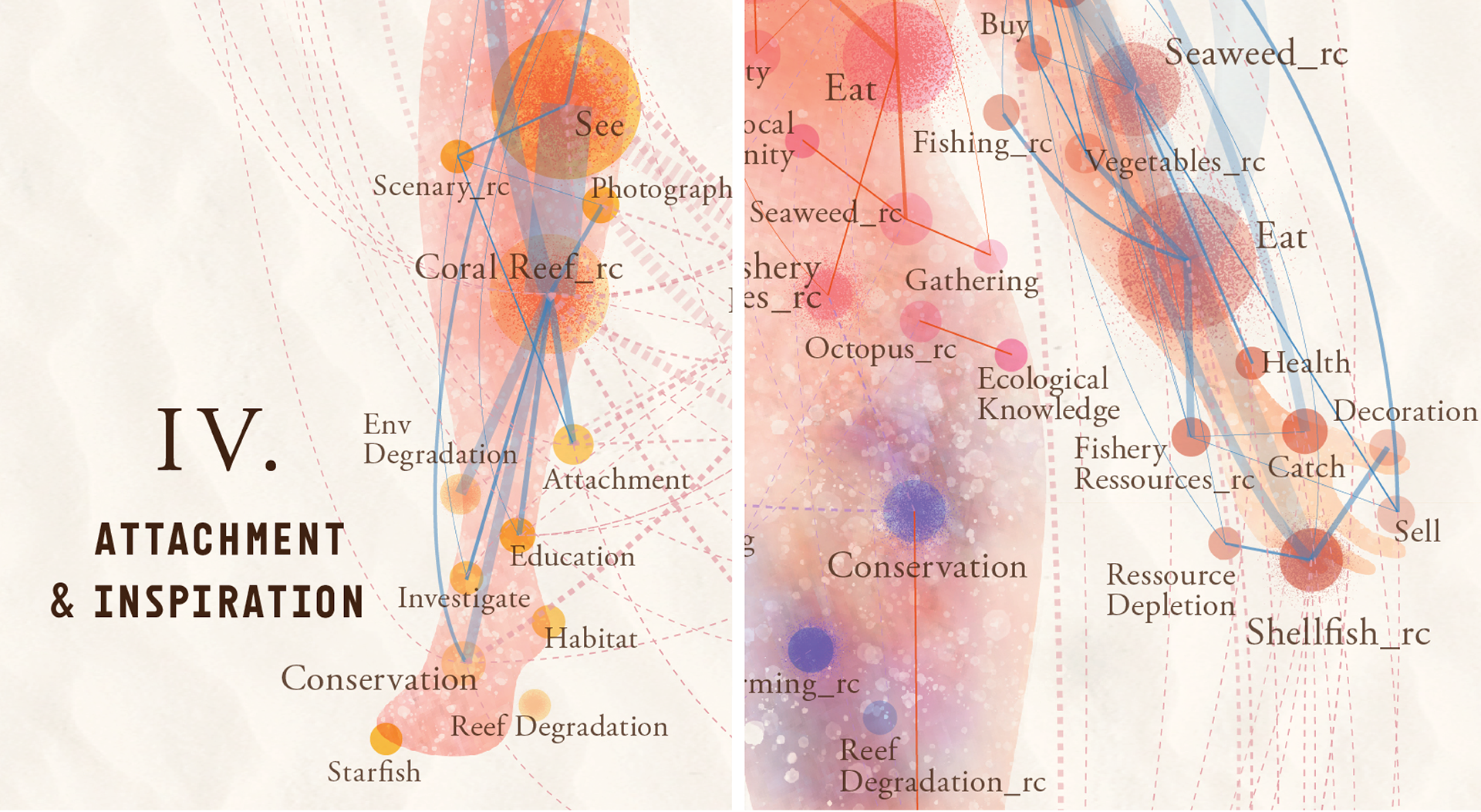

海や自然環境からもたらされる恩恵を、さまざまな観点から可視化する「生態系サービス」という考え方があります。私たちは、日本における海洋生態系に関する機関「水産研究・教育機構」において、この生態系サービスの概念を拡張する研究を続けている研究者たちとの出会いに恵まれました。

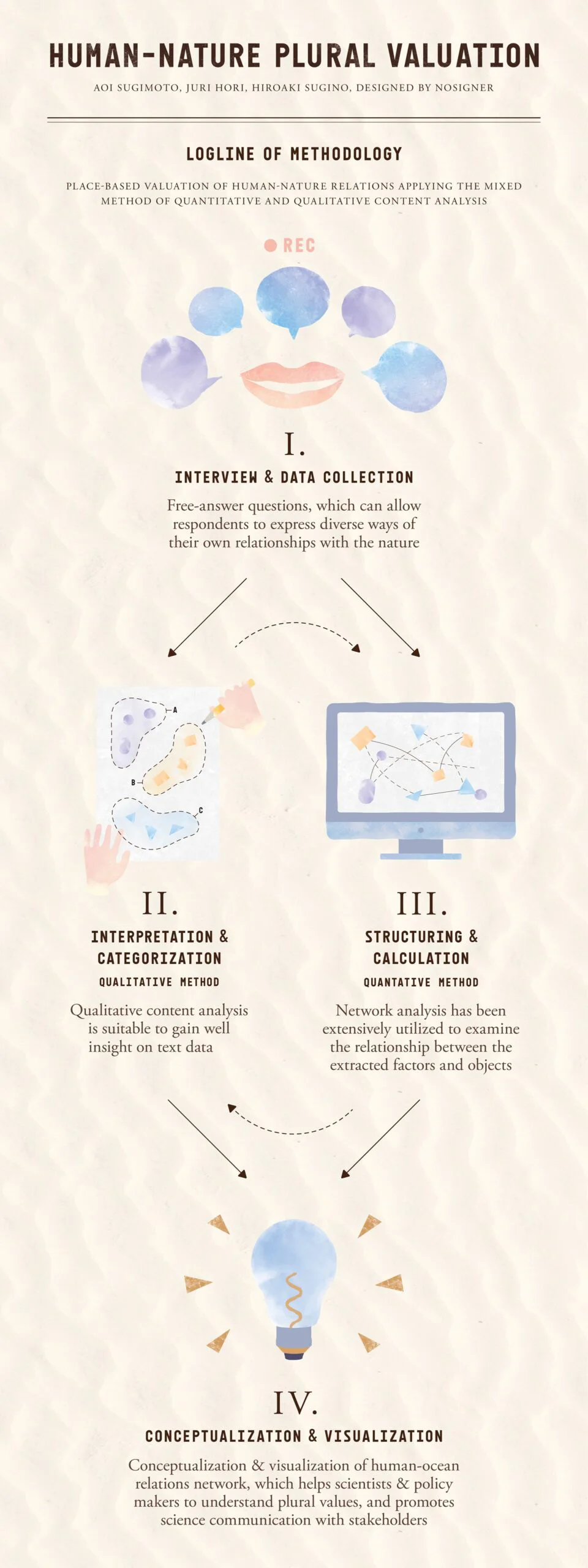

杉本あおい博士らは、海の価値を漁獲高や観光客数など経済的指標のみで評価するのではなく、膨大なインタビューによる調査結果を自然言語処理にかけ、人々が感じている海の価値を明らかにしようとしていました。その結果、沿岸部の人々は海にまるで人への愛情とも取れる感情や畏怖の念を抱き、多様な価値を感じていることが浮かび上がってきました。

私たちはこの研究を、「海の母性」を証明する営みと読みかえ、「海を自分たちの母として捉え直す」プロジェクトとして「MOTHER OCEAN」の立ち上げを提案しました。そして、母をイメージさせる人型のインフォグラフィックなどを作成することで、「母」としての海という共通認識を育もうとしています。

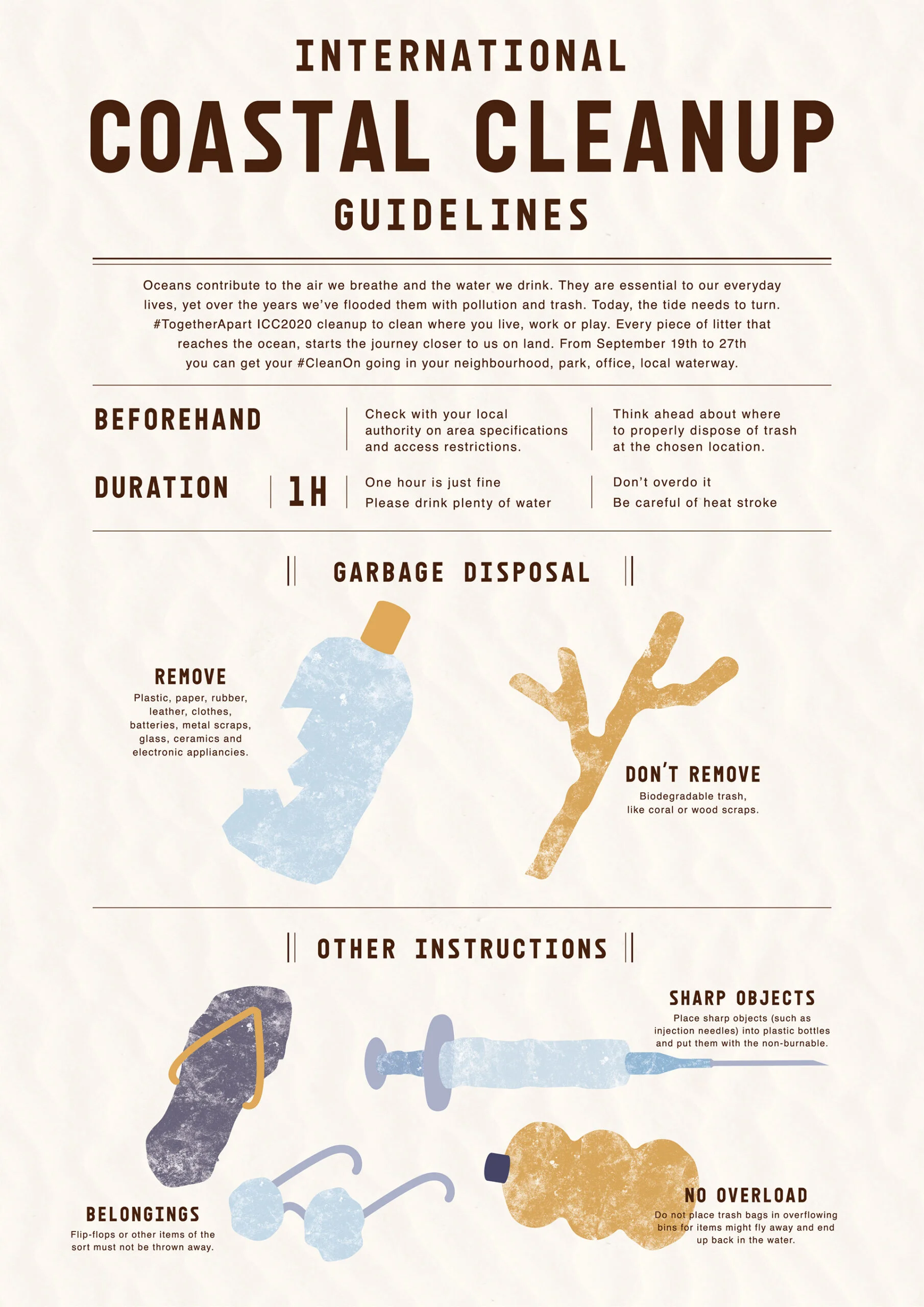

また、同時期に海の保全活動を行うアメリカのNGO団体「

WILL

海洋生態系を隣人として

敬う思想を世界へ。

「MOTHER OCEAN」の活動を通して私たちが目指すのは、人間中心主義から脱却し、本当の母親を慮るように海の痛みを理解する想像力を育むことです。私たちがかつて八百万の神として森羅万象を擬人化して敬ったように、いま人類に求められているチャレンジは、生態系そのものを大切な恵みの母として認識し直すことだと私たちは考えます。

持続可能な開発目標(SDGs)を掲げる国連では、海のより良い理解と保全を世界的に推進していくために「持続可能な開発のための海洋科学の10年」を提唱しています。「MOTHER OCEAN」では、こうした世界的な潮流とも足並みを合わせ、さまざまな団体と連携を図りながら、海に関わる世界中の研究者から社会活動家、一般市民までがつながる運動体として機能していくことを目指しています。人類が忘れかけている大いなる母としての海の存在が、人々の中で改めて常識となる状況をつくっていきたいと考えています。

INFORMATION

- What

- MOTHER OCEAN

- When

- 2020

- Where

- Ishigaki Island, Japan

- Client

- Scope

- Logo / Infographic

- SDGs

CREDIT

- Art Direction

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Consulting

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa)

- Graphic Design

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Noemie Kawakita, Nozomi Aoyama)

- Illustration

- NOSIGNER (Eisuke Tachikawa, Noemie Kawakita, Nozomi Aoyama)